Вот знаете, раньше я вообще не задумывался, насколько быстро меняется то, что мы видим в интернете. Ну сайт и сайт: кнопка — нажал, меню — открыл, информация — прочитал. А сейчас, если покопаться, становится очевидно, что веб-дизайн — это чуть ли не самая динамичная область вообще всего диджитала. Тут реально каждый год какие-то новые фишки вылезают, причём зачастую настолько неожиданные, что только успевай удивляться.

Последние месяцы я стал замечать, что привычные вещи уже не работают — сайты, сделанные «по учебнику», даже внешне ощущаются… ну, устаревшими, что ли. Люди уже не цепляются за стандартные шаблоны, всем хочется чего-то необычного, интересного, чтобы заходишь — и сразу «вау». Не в смысле оглушительной анимации, а в плане нового опыта, который запоминается. Короче, поделюсь своими наблюдениями, что сейчас реально движет веб-дизайн в 2025 году.

Экспериментальная навигация

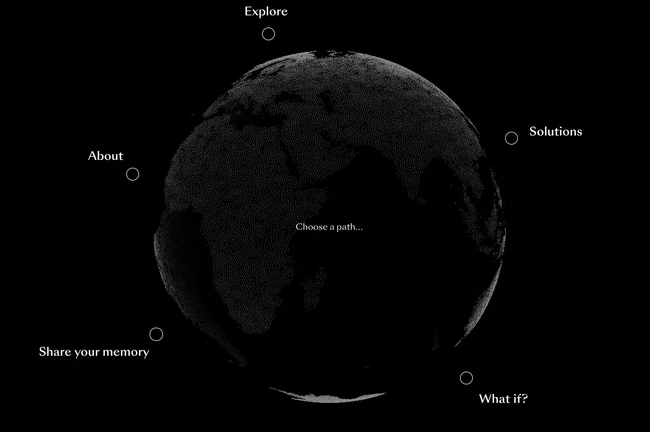

Вот кто бы мог подумать, что простой навигацией по сайту можно удивлять? Я лет пять назад вообще не обращал внимания, где меню, главное — чтобы быстро находилось. А сейчас экспериментальная навигация — это целое поле для фантазии.

Самое интересное — разработчики начали играть с тем, КАК пользователь вообще взаимодействует с сайтом. Это не только про «где расположить меню». Встречал сайты, где меню появляется только если ты докрутишь до определённого блока или наведёшь мышкой на какой-то элемент, который на первый взгляд вообще не выглядит как кнопка. И почему-то не бесит, а наоборот — будто челлендж для внимательных. Есть сайты, где меню не просто в виде строки или бургера, а, скажем, в виде вращающегося кольца или даже облака тегов, которое можно таскать по экрану.

Недавно попадался сайт с динамической навигацией, завязанной на ИИ: заходишь, и структура сайта реально подстраивается под твои действия. Сначала немного теряешься, а потом втягиваешься и понимаешь, что это намного интереснее классического варианта. Вроде мелочь, но когда после этого попадаешь на типичный сайт с верхним меню, ощущение — как будто из электрокара в Жигули пересел.

Кинетическая типография

О, это отдельный кайф. Раньше же считалось: текст — это что-то статичное, максимум можно сделать жирный или выделить цветом. А теперь тексты на сайтах живут своей жизнью. Кинетическая типография — вот как это модно называют.

Я сначала думал, ну зачем эта анимация тексту? Но когда увидел в деле — стало понятно, почему все так фанатеют. Например, заголовок не просто появляется, а складывается по буквам, реагирует на прокрутку, меняет размер при наведении, уводит взгляд пользователя куда надо. Иногда даже на эмоциональном уровне ощущается — вот тут тебе намекают, что сейчас будет важно, а вот тут предлагают просто отдохнуть глазами.

Классный момент — когда текст реагирует на твои действия: навёл мышку — буквы «разбежались», прокрутил вниз — строка рассыпалась и перешла в новый блок. Это добавляет живости и как-то подсознательно удерживает внимание. Поймал себя на том, что задерживаюсь на таких сайтах гораздо дольше.

Взаимодействие через перетаскивание

Drag & drop я когда-то воспринимал исключительно как штуку для каких-то рабочих инструментов или конструкторов сайтов. А теперь встречаю такие фишки вообще на обычных сайтах: портфолио, магазины, лендинги. Прямо хочется сказать: «Ну нифига себе, так можно было?»

Пример — портфолио дизайнера, где ты реально руками «раскладываешь» слайды, словно собираешь пазл. Или интернет-магазины, где карточки товаров можно таскать, сравнивать, менять местами, — и всё это с плавными анимациями, которые не напрягают, а затягивают. Иногда встречал истории, где посетителю вообще предлагают самому собрать макет страницы или выбрать цветовую схему прямо на ходу, без перезагрузки.

На мой вкус, это прям новое слово в интерактивности. Даже если тебе, условно, ничего не надо покупать — всё равно хочется поиграться с интерфейсом, просто потому что это необычно. Чем больше таких «фишек» встречаю, тем сильнее становится ощущение, что стандартные прокрутки скоро совсем уйдут в прошлое.

Структурированная типография

Это тот случай, когда мода на «всё странное» соседствует с желанием к порядку. В последнее время на фоне общей цифровой суеты и инфопотока людям стало важнее видеть чёткую, уверенную структуру. Такие сайты сразу ощущаются как «надёжные».

Что под этим подразумевается? Огромные, прямые заголовки, никаких заковыристых шрифтов с завитушками. Верхний регистр, жёсткая сетка, аккуратные отступы — всё строго и по делу. Можно сказать, что минимализм в типографике — это как успокаивающий голос среди рыночной толпы. Читаешь и понимаешь, где здесь основное, а где второстепенное. На таких сайтах не отвлекаешься на лишние визуальные эффекты — и иногда это прям глоток свежего воздуха.

Синемаграфы

Вот это вообще открытие последних лет. Сначала думал: ну GIF, ну анимация — видели, знаем. Но синемаграф — это другое. Это когда картинка статичная, а в ней вдруг начинает двигаться какая-то мелкая деталь: дым от кофе, колышущаяся трава, волна, двигающаяся по экрану.

Казалось бы, ерунда, но как только такие вещи начинают попадаться на сайте, ты моментально залипаешь. Тут нет классической анимационной «нагруженности» — всё делается аккуратно, в меру.

Часто синемаграфы идут в фоне или акцентируют внимание на важном. Недавно видел, как нейросети уже автоматически генерируют такие мини-видео, адаптируя их под фирменный стиль бренда — и результат впечатляет.

Интересно, что синемаграфы, помимо эстетики, реально продлевают время нахождения на сайте. Видимо, мозг просто не хочет отвлекаться, когда перед глазами что-то деликатно шевелится.

Брутализм

Брутализм — это как панк-рок среди сайтов. Мне кажется, его любят те, кому скучно от всего аккуратного, чистого и правильного. Тут главное правило — никаких правил. Хаотичные блоки, кривые сетки, контрастные цвета, резкие перепады шрифтов — и при этом всё это работает вместе.

В этом стиле есть свой шарм. Иногда это бросает вызов пользователю: «Попробуй, разберись». Да, не всем подходит, но если хочется сразу выделиться и заявить о себе — брутализм решает задачу. Он явно не для банков или госуслуг, а вот для креативных студий, музыкантов, стартапов — самое то.

Я несколько раз ловил себя на мысли: несмотря на всю эту, казалось бы, неуклюжесть, такие сайты отлично запоминаются. Можно возмущаться, можно недоумевать — но равнодушным точно не останешься.

Слои

Вот это, пожалуй, один из самых визуально интересных трендов. Слои в веб-дизайне — это не только про многослойные картинки. Это когда изображения, тексты, цветовые блоки и анимации складываются друг на друга и движутся с разной скоростью при прокрутке, создавая ощущение глубины.

Иногда кажется, что экран оживает — почти как в игре. Например, пролистываешь страницу, а элементы «разбегаются» в разные стороны или, наоборот, складываются в одну композицию. Впечатляет то, как дизайнеры умудряются с помощью пары слоёв сделать так, чтобы сайт казался настоящим, объёмным.

У меня даже появилось ощущение, что на такие сайты хочется возвращаться — не ради информации, а чтобы снова и снова испытать это ощущение «погружения». Это как смотреть хороший фильм второй раз.

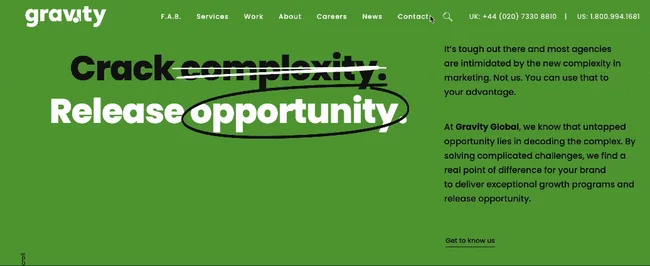

Минимализм и текстовые-only сайты

Казалось бы, куда уже проще, чем минимализм? Но оказалось — есть куда. В этом году минимализм в вебе вышел на новый уровень. Всё чаще встречаются сайты, где вообще нет ни одной картинки: только текст, воздух, аккуратные границы и максимум информации.

Многие агентства специально отказываются от графики, чтобы пользователь не отвлекался. Это даже похоже на цифровую аскезу. Сначала немного непривычно, а потом ловишь кайф — внимание не распыляется, всё по делу, ничего лишнего не отвлекает.

Особенно классно работает в блогах, сайтах-портфолио, сервисах для профессионалов. Сайты такие обычно загружаются мгновенно, работают одинаково на любых устройствах и легко читаются даже ночью.

Анимированные иллюстрации

Если уж использовать графику, то только чтобы удивить и зацепить. Всё больше вижу сайтов, где вместо стоковых картинок или фотографий появляются яркие, неординарные иллюстрации. Но главная фишка — они двигаются, меняются, взаимодействуют с пользователем.

Иногда иллюстрация реагирует на курсор, иногда на прокрутку, а где-то просто живёт своей жизнью: пульсирует, переливается, сменяет цвета. Такие детали не только украшают страницу, но и помогают объяснять сложные вещи простым языком. Особенно, когда речь про IT, финансы или науку — инфографика оживает и становится интереснее, чем любой длинный текст.

Вижу, что сейчас иллюстрации всё чаще делают через AI или генерируют на лету, чтобы они были уникальными для каждого сайта, а иногда даже для каждого пользователя.

Ультра-минимализм

А вот это прям спорт среди дизайнеров: убрать всё, что можно, оставить только абсолютный минимум. Причём, сайт при этом не кажется голым — наоборот, всё, что осталось, сразу бросается в глаза.

Такие проекты обычно выглядят суперчисто: почти нет цветов, только базовые кнопки, короткие тексты и максимум пространства. Главное — скорость и удобство. Даже если у тебя плохой интернет или старый телефон — сайт летает и не виснет.

Интересно, что ультра-минимализм часто делают для сервисов с глобальной аудиторией, где важно, чтобы никто не чувствовал себя лишним. Простота — это тоже своего рода забота о пользователе.

Чем всё это закончилось?

В общем, сейчас веб-дизайн стал не просто про красивую картинку. Это смесь технологий, психологии, искусства и даже немного магии. Сайты учатся подстраиваться под привычки пользователей, развлекать, удивлять и в то же время быть полезными. Даже самые простые проекты стараются добавить хоть одну необычную «фишку», чтобы запомниться.

И мне кажется, тренды 2025 года — это как раз про свободу: хочешь — делай сложную навигацию, хочешь — оставь только текст, хочешь — выруби весь цвет. Главное — не бояться экспериментировать. Мир веба стал открыт для новых идей, а пользователи только рады, когда сайт умеет удивлять.